A missão do astronauta Thomas Pesquet na Estação Espacial Internacional (ISS) começou no fim de novembro e inclui, principalmente, trabalhos mecânicos como engenheiro de voo. Vai durar seis meses, mas haverá um extra na lista de atribuições do engenheiro francês: ele também realizará uma obra de arte. Pesquet levou na bagagem um protocolo elaborado pelo artista brasileiro Eduardo Kac para construir um misto de poema visual com instalação.

Kac pediu ao astronauta que recortasse a letra M em uma folha de papel, fizesse um círculo no meio e introduzisse ali outra folha de papel enrolada. O conjunto forma o pronome MOI, que em francês significa ;eu;. Intitulada Inner telescope, a obra só pode ser realizada em condições de gravidade zero. Caso contrário, não tem expressividade nenhuma, o papel desmilingue e não flutua como um objeto. Essa particularidade é típica do trabalho de Kac, um carioca radicado em Chicago e professor de arte e tecnologia do School of the Art Institute of Chicago.

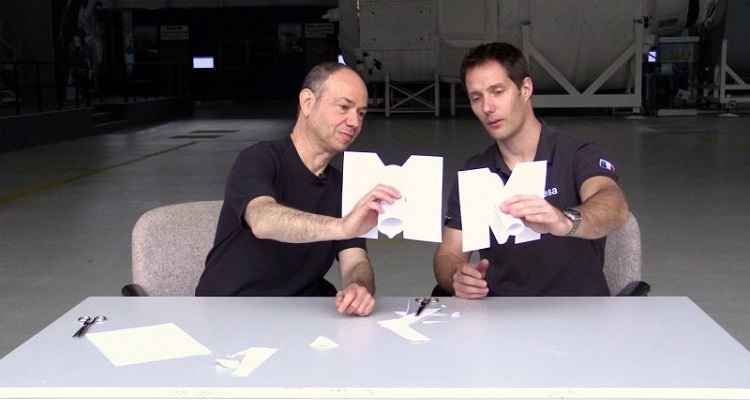

Vários encontros e algumas sessões no centro de treinamento espacial em Colônia (Alemanha) foram

suficientes para artista e astronauta acertarem os pontos da obra, que deve acontecer, no mais tardar, em janeiro. A ideia é que Pesquet filme o processo com uma câmera go pro e que as imagens se juntem a outras realizadas em terra para um filme do também artista Virgile Novarina. A obra está programada para ser lançada em março de 2017. A intenção de Kac é dar o primeiro passo no que ele chama de uma cultura espacial.

Em breve, o artista defende, será possível aos cidadãos comuns fazer incursões no espaço. ;Estamos falando em 30, 40 anos, mas os primeiros passos estão ocorrendo;, garante Kac. ;No momento em que estivermos no espaço, as primeiras 48h serão sem dúvida sensacionais, a sensação de flutuar será incrível, contemplar o espaço será incrível, mas depois de três dias fazendo isso vamos nos perguntar ;e agora;? É aí que uma nova cultura surge. Existirá uma nova poesia, um novo teatro, uma nova arte, uma nova gastronomia. É o que estou tentando criar com essas obras.;

A poesia espacial MOI tem várias especificidades desse novo ambiente descrito por Kac. ;MOI não é nem o Thomas nem o Eduardo, representa a humanidade como um todo, seria o EU universal;, diz. ;Na Terra o papel fica todo mole, não tem a menor expressão. Mas com a ação das forças isotrópicas em condições de gravidade zero, ele vai adquirir a sua expressão máxima porque ele vai se segurar no espaço.; Um detalhe importante do poema é que ele não tem frente nem verso, nem cima nem embaixo. É uma estrutura adequada às condições gravidade zero, quando noções como horizontal ou vertical não fazem muito sentido.

Estética transgênica

Fundador da ideia de bioarte e um dos primeiros artistas a trabalhar com arte e tecnologia no início dos anos 1980, Kac criou obras como Genesis, na qual os internautas alteravam a configuração de microrganismos ao interagir com a obra, e GFP Bunny, um coelho chamado de Alba cujos genes foram alterados em laboratório. No final dos anos 1990, Kac escreveu um manifesto de arte transgênica e passou a refletir sobre os limites entre a materialidade e o mundo virtual.

Ele queria diminuir essas fronteiras e trazer para o universo artístico a vivência real da experiência tecnológica. Implantou um chip no próprio corpo e deixou que os internautas o ;lessem;. Passou a pensar em obras que combinassem manipulação genética e arte. ;A arte transgênica consiste na manipulação genética para a criação de novos seres, seres que a natureza não produziu e que o artista vai criando. Num universo como o nosso, em que espécies são extintas praticamente todos os dias, o papel do artista como inventor de novos seres vivos me parece mais urgente do que nunca;, explica.

Dessa ideia nasceu o coelho Alba, alvo de polêmica que se espalhou, inclusive, pelo mundo da cultura pop. Em 2000, Kac teria pedido a um laboratório do Institut de la Recherche Agronomique (INRA), na França, que produzisse um coelho cujo DNA tivesse sido modificado com a proteína GFP, a mesma que permite a fluorescência da água-viva e foi utilizada para criar peixes de aquário que brilham no escuro.

O artista queria utilizar o animal em uma instalação e criá-lo como um pet com a intenção de transformar o objeto de pesquisa em sujeito da arte. O laboratório não cedeu o animal e negou que ele tivesse sido produzido para Kac: a pesquisa com os coelhos fluorescentes teria sido iniciada dois anos antes de o artista visitar o laboratório. Mesmo assim, Alba virou tema da obra GFP Bunny, um dos marcos da reflexão sobre a bioarte na trajetória de Kac, e o coelho fluorescente foi citado em obras de Michael Crichton e Margaret Atwood, além de aparecer nas falas de personagens da série The Big Bang Theory.

Eduardo Kac fica incomodado quando dizem que ele utiliza a ciência para fazer arte. Não é bem assim. Por que, ele questiona, ninguém diz que os cientistas utilizam a arte para fazer ciência? Kac lembra que vários instrumentos utilizados em laboratórios científicos foram inventados por artistas, como a fotografia e o falseamento de cores, técnica indispensável para o mapeamento do universo. ;A palavra ciência quer dizer conhecimento, mas nós aplicamos essa palavra para coisas que não nos são familiares, que não conhecemos. Quando as coisas passam a ser familiares, paramos de usar essa palavra;, diz.

Entrevista: Eduardo Kac

A busca de outros meios que não a arte, especialmente a ciência, para fazer suas obras é constante no seu trabalho. Por que essa transversalidade? É esse o futuro da arte?

Não vejo dessa maneira. Para mim, não trabalho com ciência. Tenho interesse muito profundo nas questões de natureza filosófica. Não me vejo trabalhando com a ciência, me vejo fazendo poesia e arte, pura e simplesmente. Porque o meio de criação é isso. Não estou saindo do meu terreno, que é poesia e arte, para buscar a ciência. O cientista profissional emprega uma série de instrumentos e ferramentas originalmente inventados pelo artista mas ninguém pergunta para o cientista qual o papel da arte no seu trabalho. Para que sejamos justos e que não fiquemos com uma noção de hierarquia, de que uma coisa é mais valiosa que a outra, acho justo reconhecer que o cientista emprega a imagem há muito tempo e a fotografia, que é muito importante e é uma técnica inventada pelos artistas. Culturalmente as ferramentas existem e se o artista inventa ou o cientista inventa não tem a menor importância.

O que te levou a criar a bioarte?

Criei o termo bioarte em 1997 quando fui fazer um trabalho originalmente no Itaú, mas foi censurado e fui fazer na Casa das Rosas. Criei o termo para designar essa ruptura desse trabalho que fiz de implantar um microchip. Eram 15 anos já de trabalho digital e naquele momento havia uma euforia ingênua, o que chamo de maneirismo digital. Havia uma certa descoberta ingênua do digital, como se os 15 anos anteriores não tivessem existido. E essa noção de virtual estava desconectada com a materialidade, o que é uma noção que nunca aceitei. Eu tinha essa consciência clara de que era preciso radicalizar a visceralidade do corpo e da matéria. E comecei, a guisa de manifesto, com meu próprio corpo em transformação. Aí entendi também que esse trabalho que incorporava telepresença e telecomunicações, era uma obra de transição, mas incorporava ao mesmo elementos que eu havia usado antes e elementos novos. Então 1998 foi um ano que estudei muito publiquei o manifesto do arte transgênica em que procurei ser um pouco mais claro sobre que tipo de bioarte eu queria desenvolver. a expressão bioarte era suficientemente ampla para acomodar a arte de outros artistas que trabalhariam também nesse campo.

E você continua com a bioarte?

Continuo desenvolvendo a bioarte. Mas como crio obras e seres vivos que não existiam antes na lógica material, eles demoram muito para acontecer. Então em 20 anos de bioarte, devo ter umas seis, sete obras. Se você pensar que temos 4 bilhões de anos de evolução na Terra, há uma pressão evolutiva acontecendo numa única direção há muito tempo e eu tou indo na direção do que a evolução não produziu. É um trabalho lento.

A imprevisibilidade é um dos componentes da sua arte. O que te fascina na imprevisibilidade?

As obras não são aleatórias, elas têm uma busca, um desejo, uma visão clara do que seria o resultado. Mas a imprevisibilidade é como o diálogo. Concordamos que no dia tal na hora tal íamos nos encontrar, mas exatamente o que iríamos falar é imprevisível. Vejo uma plasticidade no diálogo, na natureza da troca do que ocorre nesse espaço e que só pode ocorrer quando duas subjetividades se encontram. Isso é irreproduzível. Você pode gravar e colocar na mão de atores para que reproduzam, mas aí você não está mais no campo do diálogo, está no campo do teatro. E o que sempre quis, ao buscar essa estética, não era representá-la mas vivê-la no campo da arte como experiência estética e isso é um pouco contraditório em relação à estética clássica, onde o artista vai lá, faz alguma coisa e apresenta.

O interesse pelo digital na arte existe desde os anos 1960, mas os anos 1980 trouxeram outras questões para a cultura eletrônica. Quais são as suas questões?

É claro que alguns artistas, nos anos 1960, se interessaram pelo assunto mas a minha plataforma sempre foi fazer isso no universo da cultura eletrônica digital onde a pressão do rádio e da televisão unidirecional sempre foi dominante. Nessa esfera da cultura emergente dos anos 1980 do digital e do eletrônico, eu queria abrir espaços e experiências dialógicas onde a pressão era sempre unidirecional. Essa é uma das características da minha contribuição. O imprevisível opera tanto no diálogo e na comunicação intersubjetiva quanto em outros aspectos da minha prática porque você não pode operar de maneira determinística. Tenho uma visão clara do que busco, mas o quanto vai demorar é impossível saber. Acaba sendo uma dança, você opera mais com parâmetros do que com imposição.